Umfassende Analyse wasserlöslicher Düngemittel auf Aminosäurebasis

- Camille W.

- 11. Juni 2025

- 4 Min. Lesezeit

I. Definition

Aminosäurehaltige, wasserlösliche Düngemittel sind funktionale Düngemittel mit Aminosäuren als Hauptbestandteil. Sie enthalten außerdem essentielle Pflanzennährstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Kalium sowie Calcium, Magnesium, Eisen, Mangan, Zink, Kupfer, Bor, Molybdän und weitere Spurenelemente in wasserlöslicher Form.

Ihr zentraler Vorteil liegt darin, dass Aminosäuren direkt von Pflanzen aufgenommen werden können. Durch Chelatbildung erhöhen sie die Wirksamkeit der Mineralien und verbinden Nährstoffversorgung mit physiologischer Regulation. Studien zeigen, dass Wurzeln, Stängel und Blätter Aminosäuren effizient absorbieren können, was die traditionelle Annahme widerlegt, dass Pflanzen nur anorganische Nährstoffe aufnehmen. Dies bildet die theoretische Grundlage für ihren agronomischen Einsatz.

II. Physikochemische Eigenschaften

Hohe Löslichkeit: Vollständig wasserlöslich, bildet klare oder leicht trübe Lösungen ohne Rückstände; kompatibel mit modernen Bewässerungsdüngungssystemen wie Tropf- oder Sprühbewässerung.

Milder pH-Wert: Die meisten Produkte haben einen pH-Wert von 5,5–7,5, sind also neutral bis schwach sauer. Sie vermeiden Schädigungen an Wurzeln und Blättern und sind mit den meisten Pestiziden mischbar.

Hohe Stabilität: Aminosäuren bilden Chelate mit Metallionen (z. B. Eisen, Zink), reduzieren Antagonismen (z. B. Ausfällungen von Phosphor und Calcium) und verbessern die Nährstoffausnutzung.

III. Ausgangsstoffe und Zusammensetzung

Quellen der Rohstoffe

Pflanzlichen Ursprungs: Fermentationsprodukte aus Soja, Sojaschrot, Maiskleie etc.; aminosäuremäßig pflanzenhomolog, schnell absorbierbar, aber geringere biologische Aktivität.

Tierischen Ursprungs: Hydrolysate aus Abfällen wie Leder, Haaren, Fischknochen; enthalten bioaktive Verbindungen wie Nukleotide und Indolsäuren; starke Wirkung bei Stressresistenz und Wachstum.

Mikrobielle Fermentation: Spezifische Mikroorganismen bauen organisches Material ab und produzieren Aminosäuren.

Hauptbestandteile

Über 18 freie Aminosäuren (z. B. Glutaminsäure, Lysin) als organische Stickstoffquelle und physiologische Regulatoren

Chelatierte Spurenelemente (Eisen, Zink, Bor usw.) zur Erhöhung der Aufnahmeeffizienz

Organische Substanz zur Verbesserung der Bodenstruktur und Mikrobenaktivität

IV. Klassifikation pflanzenessentieller Aminosäuren

Typ | Eigenschaften | Repräsentative Aminosäuren & Funktionen |

Nicht-essentiell | Von Pflanzen über interne Stoffwechselwege (z. B. Kohlenhydrat- oder Stickstoffmetabolismus) synthetisiert; keine externe Aufnahme notwendig. | Alanin (Ala): Energiestoffwechsel, Stickstofftransport\nAsparagin (Asn): Stickstoffspeicherung und -transport, Aminosäurenbilanz\nAsparaginsäure (Asp): Synthese anderer Aminosäuren und Nukleinsäuren\nCystein (Cys): Schwefelhaltig, Proteinstruktur, Antioxidationsreaktionen\nGlutaminsäure (Glu): Stickstoffmetabolismus, Glutamin-Synthese\nGlutamin (Gln): Stickstoffspeicherung, Zellwachstum\nGlycin (Gly): Chlorophyllsynthese, Purinstoffwechsel\nProlin (Pro): Osmoregulation bei Stress\nSerin (Ser): Synthese von Aminosäuren und Lipiden, Zellteilung\nTyrosin (Tyr): Vorläufer von Phytohormonen und Pigmenten |

Essentiell | Müssen über die Wurzeln aufgenommen oder durch symbiotische Mikroben (z. B. Rhizobien) bereitgestellt werden. | Arginin (Arg): Stickstoffmetabolismus, Wurzelentwicklung\nHistidin (His): Metallchelatbildung, Enzymregulation\nIsoleucin (Ile): Proteinsynthese, Stressresistenz\nLeucin (Leu): Verzweigtkettige Aminosäure, Proteinstruktur\nLysin (Lys): Zellteilung, Proteinsynthese\nMethionin (Met): Schwefelhaltige Aminosäure, Stoffwechselstart\nPhenylalanin (Phe): Vorläufer aromatischer Verbindungen\nThreonin (Thr): Proteinsynthese, Zellmembranbildung\nTryptophan (Trp): Auxin-Synthese, Wachstumsregulation\nValin (Val): Verzweigtkettige Aminosäure, Protein- und Stressfunktion |

V. Produktionsprozesse

Hydrolyseverfahren

Säurehydrolyse: Einsatz starker Säuren (z. B. HCl, H₂SO₄) bei 100–120 °C zur raschen Spaltung von Peptidbindungen. Kostengünstig (30–40 % günstiger als enzymatische Verfahren), jedoch schädlich für hitzeempfindliche Aminosäuren (z. B. Tryptophan, Cystin). Entstehung stark saurer Abwässer (15–20 % Salzgehalt) mit hohen Behandlungskosten (z. B. 18 % der Gesamtkosten).

Alkalische Hydrolyse: Einsatz starker Basen (z. B. NaOH, KOH) bei 60–80 °C. Schonend für hitzeempfindliche Aminosäuren, jedoch Gefahr der Racemisierung (20–30 % Aktivitätsverlust). Häufig kombiniert: "alkalische Vorbehandlung + saure Hauptspaltung".

Mikrobielle Fermentation: Stämme wie Saccharomyces cerevisiae oder Bacillus subtilis bauen Glukose oder Stärke in fermentativen Prozessen bei kontrolliertem DO (20–40 %) und pH (5,5–7,0) über 36–72 h zu Aminosäuren um. Reinheit > 98,5 %, vollständiger Erhalt bioaktiver Gruppen. Ideal für hochwertige Blattdünger. Beispiel: Japanischer Aminosäuredünger erhöhte Zuckergehalt von Kirschen um 2–3 °Bx. Produktionskosten 50–70 % höher als Hydrolyseverfahren.

Enzymatische Hydrolyse: Spezifische Enzyme (z. B. Papain, Trypsin) spalten gezielt bei 40–60 °C und pH 6,5–8,0. Vorteile: (1) Struktur der Aminosäuren bleibt zu >95 % erhalten; (2) keine Säure-/Laugenreste, COD des Abwassers >80 % reduziert; (3) kontrollierbare Molekülgrößen (Peptidgehalt über Zeit regulierbar). Beispiel: Italienischer Blattdünger auf Enzymbasis erhöhte Tomatenertrag um 12–15 % und Vitamin-C-Gehalt; EU-zertifiziert.

Verfahren | Kosten | Reinheit | Umweltwirkung | Anwendung |

Säurehydrolyse | Gering | 60–80 % | Schwach | Ackerbau |

Mikrobielle Fermentation | Hoch | ≥98 % | Hervorragend | Bio-Landbau, Spezialkulturen |

Enzymatische Hydrolyse | Mittel | 90–95 % | Hervorragend | Export, Spezialprodukte |

VI. Funktionen und Wirkungen

Wachstumsförderung & Photosynthese: Aminosäuren fördern über den Citratzyklus die Kohlenstoffverwertung und erhöhen die Chlorophyllbildung. Studien (z. B. Gurken, Auberginen) zeigen 15–20 % höhere Photosynthese, >11,5 % Ertragszuwachs. Tomaten: +18 % Fruchtgewicht, +1,2–1,5 °Bx Zuckergehalt.

Erhöhte Nährstoffaufnahme: Direktaufnahme ohne Umwandlung, 2–3× schneller als konventionelle Dünger. Chelatbildung mit Spurenelementen reduziert Auswaschung, Nährstoffausnutzung steigt von 30–40 % auf 60–70 %.

Stressresistenz: Prolin stabilisiert den osmotischen Druck. Spurenelemente fördern Stressgene, erhöhen SOD, POD etc. – bessere Toleranz gegen Hitze, Kälte, Krankheiten.

Bodenverbesserung: Fördert Mikrobenaktivität, verbessert Bodenstruktur, Belüftung und Wasserspeicherung, senkt Versalzungsrisiko. Besonders geeignet für Jungpflanzen.

VII. Vergleich mit anderen Düngemitteln

Merkmal | Aminosäurehaltige Dünger | Konventionelle Dünger |

Nährstoffform | Aminosäuren + Chelate | Anorganische Ionen |

Aufnahmeeffizienz | Direkt, ohne Umwandlungsverluste | Umwandlung nötig, bodenabhängig |

Funktionale Wirkung | Ernährung + Regulation | Nur Nährstoffversorgung |

Umweltwirkung | Biologisch abbaubar, bodenfördernd | Risiko der Versalzung bei Übernutzung |

VIII. Anwendungen und Methoden

Hauptanwendungen

Qualitätsverbesserung: Steigerung von Zucker und Farbe bei Beeren (Erdbeeren, Trauben), längere Haltbarkeit; bei Tee: +15–20 % freie Aminosäuren, besseres Aroma.

Stressmanagement: Regeneration bei Frost (osmotische Regulierung), Chelatierung von Na⁺ in salzhaltigen Böden, Prolinanregung; Wurzelneubildung bei Schwäche.

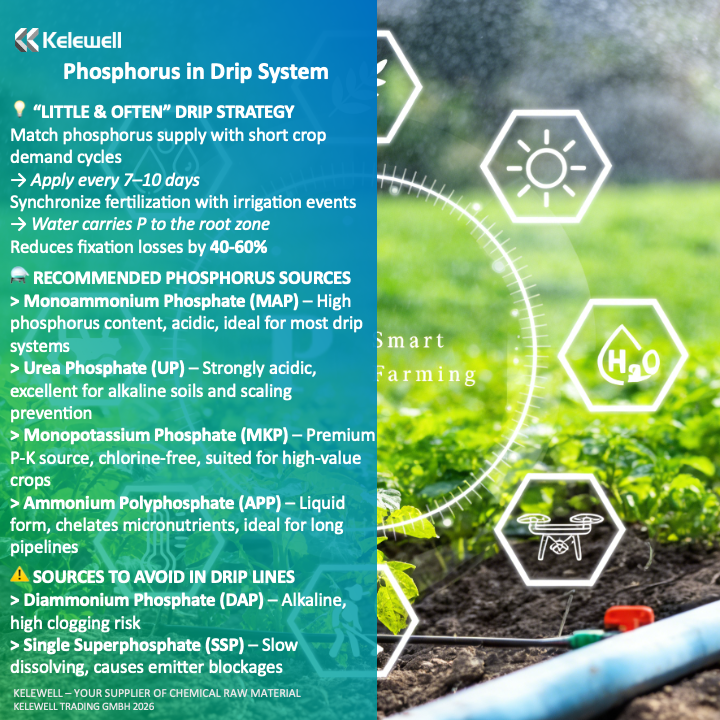

Moderne Landwirtschaft: Kompatibel mit Tröpfchen-, Sprüh- und Präzisionssystemen. "Wenig, oft"-Strategie, >85 % Nährstoffeffizienz, -50 % Wasserverbrauch.

Anwendung nach Wachstumsphase

- Aussaatphase: Vor/nach der Aussaat zur Förderung der Keimung und Frühresistenz

- Vegetative Phase: Regelmäßige Gabe zur Förderung von Spross und Wurzel

- Blütephase: Förderung der Blütenentwicklung, besonders bei Zier- und Nutzpflanzen

- Fruchtphase: Mehrere Gaben zur Steigerung von Größe, Geschmack, Nährwert

- Ruhephase: Herbstdüngung bei mehrjährigen Kulturen zur Nährstoffeinlagerung

Anwendungsmethoden

Bodenbewässerung: Mit Wasser einspeisen, 2–3 Gaben je Phase

Blattspritzung: 800–1500× verdünnt, morgens/abends, 0,1–0,3 % Konzentration, mit vielen (nicht-alkalischen) Pflanzenschutzmitteln mischbar

Fertigation: Vollständig kompatibel mit Tropf-/Sprüh-/Hydrokultursystemen

IX. Hinweise zur Anwendung

Konzentration: Blattspritzung stets 800–1500× verdünnt

Zeitpunkt: Kühlere Stunden wählen; bei Regen innerhalb 6 h: erneut spritzen

Häufigkeit: Kleine Dosen, regelmäßig, angepasst an Wachstumsstadium

Kompatibilität: Nicht mit stark alkalischen Mitteln mischen; zur Hauptbedarfssaison mit mineralischen Nährstoffen ergänzen

Lagerung: Trocken, dunkel, luftdicht; vor Gebrauch schütteln

Produktauswahl: Mind. 100 g/L Aminosäuren, balancierte Nährstoffe, Chelatnachweis

X. Marktübersicht & Prognose

Der globale Markt wächst stetig: 2024 ca. 260 Mio. USD → 680 Mio. USD bis 2031 (CAGR 2,6 %). China als Hauptakteur (bis 2030: 3 Mrd. USD). Wachstumstreiber: politische Förderung (z. B. Chinas Effizienzprogramme, EU-Green-Deal), Nachfrage nach Qualitätskulturen, technischer Fortschritt (Fermentation, Nanotechnologie). Herausforderungen: Rohstoffpreise, Marktangleichung. Zukunftstrend: Funktionelle, biobasierte, umweltfreundliche Produkte. Große Nachfrage in Südostasien und Europa.

Regionale Märkte

China: Größter Marktanteil; Shandong, Henan = 45 % Umsatz; Südwest-China mit +18,7 % CAGR (2022–2025)

Nordamerika & Europa: Hohe Durchdringung: 45–70 % Mikronährstoffeinsatz, Fokus auf Bio & Premiumkulturen

Südostasien: Exporte aus China >150.000 t bis 2028 (3× mehr als 2023)

Fazit

Aminosäurehaltige Dünger kombinieren organische Ernährung mit Stressregulation. Die Herstellung wandelt sich hin zu umweltfreundlicher Fermentation und Enzymtechnik. Der Markt zielt zunehmend auf funktionelle Premiumprodukte. China bleibt führend in Produktion & Verbrauch. Mit wachsender Bedeutung von grüner Landwirtschaft & Präzisionsdüngung steigt ihr Einsatzpotenzial in Spezialkulturen, Bodenpflege und Bio-Landbau.

Kommentare